这篇文章是我所读过最有意思的制琴方面的文章。访谈里的问题与回答同样精彩,让我们更好的了解吉他工艺独特并且美妙的世界。

虽然这不是完整的访谈。大多数的问题和回答都在这里。这个访谈原本是在1998年意大利杂志” Il Fronimo “上发表的。希望他们充满智慧的对话能为你们抛砖引玉。

在巴黎圣安托万郊外Faubourg St. Antoine的中心(这个区域是木工与高级家具工匠的聚集地),穿过一个庭院就是制琴大师丹尼尔·弗瑞德里奇Daniel Friederich的工作室。这个庞大的工作室由几个房间组成,囤满了各种木材,是一个寂静的领域。高大的窗户没有对着街外(为了避免嘈杂),用一种特殊的方式悬挂着窗帘,让光能够按照大师所需要的方式弥漫整个空间。房间里的一切事物:从桌案的位置,灯光,到所有的制琴工具,都以一种最少干扰的方式来排放,特别是避免内心能量的损耗。

塔奇:大师,你家族的历史就是木材。。。

弗瑞德里奇:我是木工家族中的第四代传人。我的曾祖父是一个家具匠人,1857年来到巴黎卢森堡,在郡(一个巴黎的区域)落地生根。他最初的时光比较艰辛,养家糊口比较困难。在他之后我的祖父与他的四个兄弟,然后是我的父亲,全都在家具制造领域有所建树。圣安托万郊外是欧中最大的奢华家具制造中心,为富裕的客户满足他们府邸、别墅、甚至城堡的家具需求。就连白宫的总统办公室里的皇家家具也是这里制造的。从十七世纪直到十九世纪中期拿破仑三世的阶段,巴黎经历了一个巨大的上升期,到处都大兴土木所以木匠和家居工匠都在这个阶段得到了高度发展。

塔奇:大师,那你刚刚开始这个行业的时候是接受了怎样的训练呢?你的故事是什么?

弗瑞德里奇:我1932年出生,在基础教育之后我在查尔斯波德莱尔公立木工学院“école publique d’ébénisterie Charles Baudelaire”报名学习,1949毕业。在1984年我得到了第一把吉他,一把钢弦民谣吉他。在1954年我去看了一场巴黎高等师范学校École Normale的古典吉他演出,我对那场演出感到无比的着迷,在中场休息的时候我就去找组织方询问哪里可以学习这种风格。我当时非常的兴奋,把他提供的地址“笛卡尔街Rue Descartes”,写成了“吉他的街道” Rue de la Guitare。当晚弹奏的只有伊达·普里斯蒂Ida Presti。她的自信,技巧与高贵的气质,她音乐动态的掌握与音色的对比让这次演出成为了一场强烈的体验。她很了解吉他作为一个乐器的独特属性 – 她是吉他领域的“女王”,前无古人并且后无来者。。。后来我成为了克里斯蒂安 奥宾Christian Aubin大师的学生。我当时的乐器并不是质量最好的,一把布谢吉他Bouchet或西班牙吉他的价格远远超出了我的承受范围。所以在奥宾Aubin大师的鼓励和帮助下我制造了一把辛普森西奥Simplicio型号的复刻版,奥宾大师熟知吉他制造的技巧与实操层面的知识。当时是1955年,标志了一个阶段的开始,在1959年我正式把自己的工作从“家具工匠”变成了“制琴师”。

塔奇:在这之后你怎样发展的?

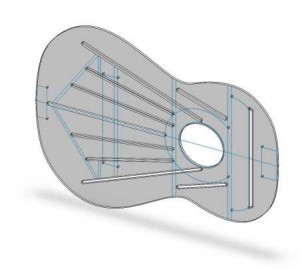

弗瑞德里奇:在我第15把吉他完成之后我去了罗伯特布谢Robert Bouchet大师那里学习,他非常大度的接纳了我给我了很多技术和实操方面的建议。之后我认识了伊达·普里斯蒂Ida Presti与 亚历山大·拉戈亚Alexandre Lagoya,为我提供了很大的鼓励并且介绍我认识了爱弥儿 列普Emile Leipp博士 -音乐声学研究室Laboratory of Musical Acoustics的总监,在那里我接受了一些课程培训。在1967年我参加了列日Liege制琴师大赛并且得到了好的成绩(当时评委有安东尼奥 芒斯诺Antonio Monzino, 伊格纳西奥·弗列塔Ignacio Fleta, 与罗伯特布谢Robert Bouchet)。最初我做了两把我自己设计的型号,一把是独奏型“Recital”, 没有标号,另外一把叫演奏型“Concert”,做工更为精致。两个型号都是玫瑰木和云杉木制造的。从1970年开始我只做演奏型的吉他。虽然当时都是循规蹈矩的学术派,实验精神是必须的,在1971我逐渐的修改了我吉他的构造形式。我的设计理念只遵循一个原则 – 它们要从美学角度让我愉悦。同一年从我的第279号吉他开始,我尝试使用双面木材。基本上我把两层2mm的木头粘在一起得到了4mm的厚度,我立刻发现这赋予了乐器更为现代的特质,弹奏的音头改变了,从琴体传出的“鼓”声也减少了。在那个时期我也开始使用北美香柏作为音板材料,第一次使用是1975年在杜里比欧 桑托斯Turibio Santos的吉他上。这种材料非常优秀,轻巧并且有韧性,音色很暖,而且立刻就产生了一种对我来说“非常吉他” “très guitare”的声音。我也开始对支架系统开始调整为了改变音头以及音色的其他层面。在1975年我开始使用一种非对称的扇形支架系统,在1980年我增加了一个横向的支架在音孔与琴桥之间,为了起到两个效果,通过增加音孔的旋转力来增加延音以及减少低音。我发现太多夸张的低频对和弦的清晰度有负面的影响-高频总是会被覆盖住。为了实现更有“咬力”的音头,我从1981年开始在音孔下增加两个横向的支架。通过这种技巧,音板的主要频率提升到了110Hz,也就是La/A音。这是我第二种扇形支架的方式,很适合弹奏柔和的吉他手,这种设计赋予声音一种速度与靓丽的高频。自从我事业的开始直到现在我的吉他逐渐的从1550克增加到了1750-1850克。其他的改动逐渐的在接下来的年月里一步一步的慢慢实施。我发现一次只能改动一样东西,因为一次性在一个乐器里做所有的改动是真正的赌博行为。我只会在一种情况下会这么做那就是我要做一个多年前设计的原版复刻的时候,但这。。。我其实也没有很大的兴趣。我的路程就像一个不能在自己艺术生涯中重复自己的画家。现在我已经在做我的第747把吉他了。

Robert Bouchet

塔奇:你除了作为一个吉他行业的引领者之外,也作为一名旁观者见证了四十年的古典吉他发展史。你能从一个制琴师的角度讨论一下么?

弗瑞德里奇:从我开始的时候,很多人使用传统西班牙吉他来表演,比如曼努埃尔·拉米雷斯Manuel Ramirez, 维森特·阿里亚斯Vicente Arias, 安东尼奥·托雷斯Antonio de Torres, 弗朗西斯科 辛普森西奥Francisco Simplicio。当时那种传统乐器更能吸引大多数人,主要是因为他们很容易弹奏。接着不同的吉他风格开始出现,并且朝着不同的方向演变。就拿弗莱塔Fleta家族来说,1929年进入行业 – 非常夸张的在1955年改变了他们的常规乐器的设计。依然从过去的设计中得到了很多灵感,他们制造的乐器琴颈更细,使用一种薄音板有一种很深沉的声音直接“打进你的五脏六腑”。后来他们逐渐增加了琴桥附近音板的厚度,乐器的重量也逐渐增加。何塞·拉米雷斯三世José Ramírez III, 他的吉他被安德烈斯·塞戈维亚Andrés Segovia 使用,他开发了一种当代的乐器设计,赫尔曼豪森二世Hermann Hauser II也为这种设计做出了贡献,在亲桥下安置支架是一种很好的方案让琴弦的压力在上面更为平均并且防止音板变形。布谢Bouchet从很早的时候就远离托里斯Torres,增加乐器的重量,并且融合了传统传统西班牙系统,在琴桥底下放置一个支架当时已经在前卫的法国乐器之中出现了。首先是拉科斯特Lacote后来在葛若布尔特Grobert之中出现。毫无意外的是布谢当时也拥有一把美丽的拉克斯特吉他目前在巴黎乐器博物馆里展示。布谢应该是第一个(与恩利亚加西亚Enrique Garcia一起)去制造一种非平衡厚度的扇形支架,把低频一面的支杆放低让高频的更厚更强。这种设计赋予声音一种均衡性,延音更长并且高频与低频更为平衡。弹奏性也增加了,吉他的音头更有表现力 – 无论是轻轻的触摸还是用力的弹奏。这种组合“调整”理念下制造出的吉他很明显的优质与同时期的其他乐器。有很多布谢吉他的美好的录音可以作为“证据”。我和他相识26年,我有整整一本书的信件和卡片都是他写给我的。他是一个很好的画家也是学院里的老师。。。这幅他送给我的画就是他自己的作品。

塔奇:从这时开始,大师你是否开始根据吉他手的需求来开始定制吉他提供更为私人的音色?

弗瑞德里奇:我曾为很广泛的古典吉他手制作吉他,风格各不相同但很多都是世界上知名的乐手,代表了很多不同的乐器处理方式。所以很重要的是根据不同的演奏方式来制作吉他,让乐器与乐手之间的链接更为强烈。有些乐手有一种很轻柔“白银”顺滑的音色,也有一些人音色更暗更加深沉强烈的弹奏琴弦。手指和指甲的形状都能够让音量和延音变得极其个人。关于力量和延音,很需要注明一下音量并不只是瞬间的强音,之后声音一定会在巅峰之后缓慢衰减。一把吉他如果衰减的太快对我来说就不是一把很有意思的吉他。回到最初的问题,我的每一把乐器都有很详细的记录,吉他的每一个基础元素的质量,重量和韧度都被记录下来,音板的厚度与尺寸,吉他的背面,琴颈,以及骨架这些资料也都有记录。所以如果有需要定制一把类似之前我做的另一把吉他,我可以执行很精准的“复刻”。

塔奇:你个人对音色的倾向是什么。

弗瑞德里奇:总的来说我不喜欢吉他的音色太清晰紧张,我更喜欢饱满一些的音色。我也不喜欢很干扁金属感强的高频或者薄弱的低频。打个比方来说与古钢琴相比我更喜欢钢琴的音色。

塔奇:关于最近一代的吉他使用的非传统材料(比如碳纤维或复合材料)你有何看法?

弗瑞德里奇:我最这些乐器的印象是它们是好的“声音机器”释放出一种很强烈均衡的声音。但是这种源自音响喇叭的薄膜设计所发出来的声音的美学质量很有问题。首先当指甲接触琴弦时的音头发出来的声音能被很清晰的听到甚至在音符出现之前,被“音板的薄膜”放大,特别是在很薄的角落。其次也是最重要的一点是声音缺乏“过滤”,这个情况也是制琴师决定加厚声板骨架所导致的。再说的深入一些,就是这些新的乐器总的来说有一种很僵硬,沉重,中性以及反射感强的琴体。与其对比的是音板非常的薄,有时候通过很轻(但是僵硬)的材料比如说菠萨轻木Balsa(一种很轻的木头)以及碳纤维来加强巩固。这种音板系统通常会放大一切琴弦所传递的细节 – 也就是琴弦在声学频段里的所有泛音,限制了制琴师对与音色材料的掌控。音色很重要的细节与变化,色彩与动态(也是这把乐器与制琴师的标志性特点)都丢失了。这是一种过于一致的声音。缺乏多样性,纯粹的无趣,所以是缺乏诗意的听众会感到无聊。总结一下,对我来说那些像 “鼓”一样的吉他 –每个音都很强烈的跳出来,充满爆炸性的音头,最终都是不愉悦的并且不优雅的。特别是那些使用靠弦技巧的吉他手不应该使用这些吉他。那些手上力量不强的吉他手可以用这些乐器,还有那些喜欢很清晰并且不靠弦技法的也比较适合这种乐器。

塔奇:你觉得有哪些特质是制琴师应该有的,哪些才能使应该被挖掘的?

弗瑞德里奇:高于一切,我觉得一个人不应该从事这个职业如果没有感受到一种真正的召唤,天生的倾向性在这个复杂的工作面前是必须的。除了这个,一个制琴师需要很好的耐心,勇气,和控制自己不安全感的能力。我建议年轻制琴师教育他们的耳朵特别是对音色建立一种记忆系统因为乐器的声音要比人的声音更难抉择。我接着建议要弹奏吉他,对当代研究要有认识特别是音乐声学方面。有很多要学习的方面,虽然每个制琴师的路途都很明显的不大一样,但是一个规则是通行的,你必须要热爱吉他。

塔奇:意大利演员马塞罗·马斯托依安尼Marcello Mastroianni 谈论起演员这个职业时说:“我们的职业是美妙的,他们花钱来请我们继续表演”。在我之前接触布谢大师的时候,这句话其实对他的制琴挂念也很试用。他不断增长的年龄没有成为阻碍,关于下一把要做的吉他,他一直抱有一种鲜活的好奇心,对于他的技艺他展现出了一种年轻人的热诚。关于这个你怎么看?

弗瑞德里奇:关于马斯托依安尼的说法,我觉得总的来说我们收到更少的钱!罗伯特布谢曾是一个了不起的人,他热爱吉他,充满年轻活力,总有风趣的故事,热爱朋友,热爱旅行,热爱生命。总的来说他没在工作,他在他巴黎郊区80公立的小房子里度过了季节变迁。我和他不同 – 更有一种不眠不休的热诚,是一种“制琴僧侣”的状态。而且总是在一种专业的环境下工作,我制造了一种很不同的生活,被明确的日程安排工作计划所规范。这也是很疲惫并且艰难的工作。但这也是一个很有乐趣的过程,因为要不断地研究新的技术和艺术解决方案,这是一件我一直抱有热情的事情。我也因此有幸能听到很多赞叹的音乐人和艺术家。

与制琴大师丹尼尔·弗瑞德里奇的“访谈”到此告一段落,这段访谈总结与过去二十年里的许多探讨与碰面。我的印象中他所提供的每一个回答都很严谨的来自他个人的工作探索与研究,带着他特有技术敏感度。我觉得这应该成为未来制琴技术发展领域的操作惯例。我借此机会公开感谢弗瑞德里奇大师给我们的的重要回复。

– 安德列 塔奇Andrea Tacchi

Friederich 吉他

吉他们 JITAMEN.COM 现在在北京出售的琴

www.jitamen.com/jitamenguitars/

吉他们 JITAMEN.COM 现在在北京出售的琴

www.jitamen.com/jitamenguitars/